Die Baubranche scheint mit einigen Schrammen davonzukommen – zumindest auf den ersten Blick. Auf vielen Baustellen geht der Betrieb weiter. Doch wie stellt sich die Situation im globalen Massstab dar? Fallen uns Konzepte wie die architektonische Verdichtung in Zeiten des Social Distancing auf die Füsse? Müssen Architekten, Planer, Ingenieure und Stadtentwickler umdenken oder gar Paradigmenwechsel einleiten? Werden riesige Bildungseinrichtungen und Bürobauten obsolet, weil sich die körperliche Präsenz angesichts der breiten Akzeptanz von Homeoffice und Homeschooling erübrigt?

Die einfache Antwort lautet: Man weiss es noch nicht. Vielleicht ist das menschliche Talent zu vergessen so gross, dass man bald wieder beim status quo ante angelangt sein wird: business as usual. Vielleicht wird die Covid-19-Pandemie aber tatsächlich zu tiefgreifenden Veränderungen in der Gesellschaft führen, auf welche die Baubranche in all ihren Facetten reagieren muss. Solche Veränderungen zu beobachten und künftige Tendenzen vorwegzunehmen, gehört seit 2003 zur Kompetenz der LafargeHolcim Foundation. Über die Jahre hat die Stiftung ein globales Netzwerk von Fachleuten aufgebaut, die in ihrem Bereich zu den weltweit wichtigsten Köpfen gehören. Sie beobachten zusammen mit den Mitgliedern des Stiftungsrats die Entwicklungen, die sich aus der Covid-19-Pandemie für die Architektur- und die Baubranche ergeben.

Städte neu denken

Städte neu denken

«Es kann gut sein, dass wir jetzt in eine Periode der ‹Entdichtung› kommen», befürchtet Enrique Norten, Gründer von TEN Arquitectos in Mexiko und den USA. Zurück ins Auto, zurück in die Vorstädte und Agglomerationen, zurück zu den langen Reisewegen: «Das alles würde die Städte ihrer Energie berauben», ist Norten überzeugt. Wie man es schon in Detroit nach der Krise der Autoindustrie Mitte der 1980er-Jahre erlebte, würden dann nur noch jene Menschen in den Städten bleiben, die sich den Umzug nicht leisten können. Eine solche Entwicklung würde sich vielfältig niederschlagen, von den Immobilienpreisen bis hin zu den Infrastrukturen. «Welche Lösungen es dafür geben kann, weiss ich nicht», gesteht Norten, «aber unsere Branche muss sich auf diesen möglichen Paradigmenwechsel einstellen und bei Bedarf Lösungen finden.»

Raum flexibler nutzen

Raum flexibler nutzen

Auch Stuart Smith, Geschäftsführer bei Arup Deutschland, sieht Paradigmenwechsel auf die Branche zukommen: «Praktisch über Nacht wurden Bauten, die wir für essentiell hielten, überflüssig», resümiert der Ingenieur, und er spielt damit zum Beispiel auf die leerstehenden Schulen und Büros an. Er warnt jedoch: «Wir sollten uns jetzt nicht dazu hinreissen lassen, alles Alte einfach niederzureissen und durch Neues zu ersetzen.» Das sei nicht nur aus ökologischer Sicht wenig sinnvoll. Vielmehr gehe es darum, Konzepte wie Verdichtung neu zu überdenken und den aktuellen Verhältnissen anzupassen. Ebenso gelte es, vorhandenen Raum flexibler als bis anhin zu nutzen. Smith ist auch überzeugt, dass sich das Verhältnis der Menschen zur Umwelt verändern werde. «Auch der Logistik und den Versorgungsketten, die unsere Städte am Leben erhalten, wird in Zukunft mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden», ist der Ingenieur überzeugt.

Die Pandemie habe die Probleme und Herausforderungen moderner Städte und ihrer Bewohner deutlich gemacht, meint auch der junge brasilianische Architekt Eduardo Pizarro: «Wie können wir das Gefühl der Gemeinsamkeit in Städten wiederherstellen, die bereits zersplittert und segregiert sind?»

Sein spanischer Kollege Fernando González Piris fügt hinzu: «Die Pandemie ist ein Weckruf für Architekten, die Art und Weise zu überdenken, wie gebauter Raum gestaltet wird.»

Zwischenmenschlichen Kontakt ermöglichen

Zwischenmenschlichen Kontakt ermöglichen

Das Internet hat während der Covid-19-Pandemie vieles ermöglicht, was vor 20 Jahren noch gar nicht denkbar gewesen wäre: Homeoffice, Homeschooling, Video Conferencing und vieles mehr. Dennoch warnt Marilyne Andersen, Professorin für nachhaltige Konstruktionstechniken an der EPFL Lausanne, davor, sich in Zukunft allzu sehr auf diese Möglichkeiten abzustützen. «Menschen brauchen den Kontakt zueinander», sagt sie. Deshalb sei es wenig sinnvoll, langfristig so viel Arbeit wie möglich in die Privaträume der Mitarbeitenden auszulagern. «Wir können zwar nachweislich aus der Distanz produktiv sein, aber Kreativität, Spontanität und damit Innovation sind vor allem dann möglich, wenn Menschen physisch beisammen sind.» Immerhin zeige die Pandemie, wie flexibel der Mensch bei Bedarf sein kann. Diese Flexibilität müsse künftig auch in der Baubranche Einzug halten, wenn es darum geht, wie Räume und Bauten genutzt werden können.

Dieser Meinung ist auch Florian Heinzelmann vom Architekturbüro SHAU in Indonesien: «Als Architekten müssen wir flexibel bleiben und alle möglichen Szenarien bei unserer Arbeit in Betracht ziehen.» Ist das Zuhause adäquat? Sind Mikro-Zentren, wie sie vor einigen Jahrzehnten häufig in Städten zu finden waren, eine gute Lösung für die Zukunft? «Wir werden die Rolle unserer Städte und des öffentlichen Raums generell überdenken müssen», ist Heinzelmann überzeugt.

Infrastrukturen verbessern

Infrastrukturen verbessern

Viele elementarere Veränderungen erhofft sich Architektin Brinda Somaya, Gründerin von Somaya & Kalappa Consultants in Indien, im Nachgang der Covid-19-Pandemie: «Ich hoffe darauf, dass sich die Infrastrukturen des öffentlichen Gesundheitswesens verbessern werden», sagt sie. Viele informelle Siedlungen hätten keine ausreichenden Trink- und Abwassersysteme. Diese seien bei der Bewältigung von Pandemien jedoch essentiell. Da das Land, auf dem informelle Siedlungen entstehen, nicht den dort lebenden Menschen gehöre, investiere niemand in die Verbesserung der Infrastruktur.

Die jetzige Krise habe aber deutlich gemacht, dass dieses Denken nicht mehr zeitgemäss ist, sagt die Architektin, «man muss die Gesellschaft als ein kollektives Ganzes und nicht als eine Ansammlung von Individuen betrachten.» Es brauche in Indien deshalb jetzt den Willen seitens der Politik und der Bürokratie, nachhaltige Veränderungen herbeizuführen. «Jedoch nicht als aktivistisches Feuerwerk von Massnahmenkatalogen, sondern in Form langfristiger, kontinuierlicher Konzepte.» Ins gleiche Horn stösst der indische Architekt Avneesh Tiwari: «Die Behörden müssen die Inklusion informeller Siedlungen jetzt mit Priorität vorantreiben.» Es sei höchste Zeit für Investitionen und Innovationen, «denn in überbevölkerten Gebieten ist zum Beispiel Social Distancing ganz einfach nicht zu machen.» Ausserdem sei es für die Menschen in diesen Communities überlebenswichtig, auch in Krisenzeiten auf ihre Netzwerke bauen zu können.

Resilienz der gebauten Umwelt fördern

Resilienz der gebauten Umwelt fördern

Es gehe letztlich um Resilienz, pflichtet ihm Meisa Batayneh Maani bei, die Gründerin von Maisam Architects & Engineers in Jordanien. «Wären unsere Städte nachhaltiger, hätten sie mehr Resilienz gegenüber dem Coronavirus und seinen Folgen gezeigt», ist sie überzeugt. Denn Resilienz sei einer der Pfeiler des Gesamtkonzepts Nachhaltigkeit. Städte, Gebäude und Infrastruktur nachhaltig zu entwickeln, sorge langfristig für eine gewisse Immunität gegenüber künftigen Krisen aller Art. «Das bedeutet nichts anderes, als dass Städte grundlegenden Veränderungen unterzogen werden müssen», sagt die Architektin.

Maria Atkinson, Mitgründerin des Green Building Council of Australia, geht noch weiter: «Die Covid-19-Pandemie bietet eine fast historische Möglichkeit, innezuhalten und Dinge zu betrachten, die einst selbstverständlich waren», sagt sie. Und es sei klar geworden, dass die derzeitige lineare Form der Wirtschaft, die auf Nehmen, Produzieren und Wegwerfen basiert, nicht mehr zeitgemäss ist. «Wir brauchen den Mut und die Kreativität, Innovationen herbeizuführen und auf eine nachhaltige Transformation unserer Wirtschaft hinzuarbeiten.» Auch wenn es nach Klischee klingt: Die Covid-19-Pandemie könne also durchaus eine Chance für tiefgreifende Veränderungen weltweit sein.

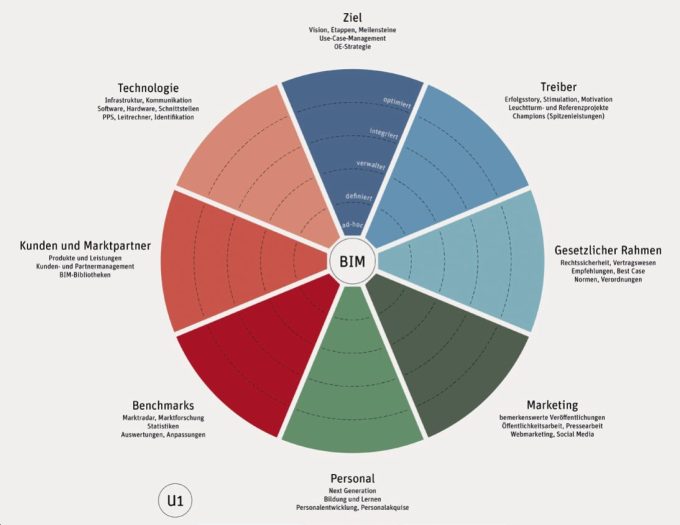

Nachhaltiges Bauen ganzheitlich betrachten

Die LafargeHolcim Foundation fördert weltweit Projekte und Konzepte im Bereich des nachhaltigen Bauens. Sie entwickelte fünf Zielvorgaben, um dieses ganzheitlich betrachten zu können: Innovation und Übertragbarkeit; ethische Standards und soziale Inklusion; Ressourcen und Umweltverträglichkeit; Wirtschaftlichkeit und Kompatibilität; kontextuelle und ästhetische Wirkung. Die Stiftung lobt im Rahmen ihrer Tätigkeit regelmässig die international renommierten LafargeHolcim Awards for Sustainable Construction aus und veranstaltet Foren und Fachtagungen zu Themen rund um das nachhaltige Bauen. Die Stiftung ist eine Initiative von LafargeHolcim, dem führenden globalen Anbieter von Baustoffen und Baulösungen mit der Ambition, beim Reduzieren von Kohlenstoffemissionen branchenweit Massstäbe zu setzen sowie rund um den Globus hochwertige, nachhaltige Materialien zu entwickeln und zu fördern.

holcim.ch

Städte neu denken

Städte neu denken Raum flexibler nutzen

Raum flexibler nutzen Zwischenmenschlichen Kontakt ermöglichen

Zwischenmenschlichen Kontakt ermöglichen Infrastrukturen verbessern

Infrastrukturen verbessern  Resilienz der gebauten Umwelt fördern

Resilienz der gebauten Umwelt fördern