Gestatten: Luci, Computertomograf

Computertomograf? Ist das nicht die Röhre, in die man im Krankenhaus geschoben wird? Ja, aber nicht nur. Der Industrie-Computertomograf am Departement Technik & Architektur der Hochschule Luzern funktioniert etwas anders und kann wesentlich mehr.

Luci ist 3,5 × 2,0 × 2,5 Meter gross, 11 Tonnen schwer und nimmt’s genau. Mit vollem Namen heisst sie Luci – Lucerne CT imaging (facility). Sie ist ein Compu-tertomograf (CT) und steht auf dem Campus des Departements Technik & Architektur in Horw. An einer technischen Hochschule und nicht in einem Kranken-haus? Dies passt, da Luci kein medizini-scher, sondern ein industrieller Compu-tertomograf ist. In erster Linie wird sie im Dienste der Energieforschung tätig sein. Der CT-Experte Philipp Schütz erklärt den Unterschied: «Beim medizinischen CT bewegt sich die Röntgenquelle, die Person hingegen bleibt an Ort – in ihrem Interesse, denn sonst müsste sie sich ein-mal pro Sekunde um sich selbst drehen. Beim industriellen CT hingegen wird das Untersuchungsobjekt bewegt, während die Röntgenquelle fest positioniert ist.» Das sorgt für eine grössere Stabilität und Genauigkeit: 15 Bilder pro Sekunde mit jeweils 28 802 Pixel – insgesamt also 8 294 000 Pixel pro Bild – kann das Gerät aufnehmen. Es schaut somit nicht nur ins Innere des Objekts, sondern es tut dies auch mit enormer Präzision. Schöpft man das Potenzial von Luci voll aus, kann man Strukturen messen, die 50 bis 100 Mal kleiner sind als der Durchmesser eines menschlichen Haares. «Schweizweit gibt es meines Wissens nur drei vergleichbare Geräte», sagt Philipp Schütz.

Lucis Fähigkeit, extrem genau zu messen, ist natürlich nicht Selbstzweck: Dank der Hilfe von Computertomografen werden Speichermaterialien energieeffi-zienter, Brücken stabiler, die Haltbarkeit alter Maschinen berechenbarer und Käse besser (mehr dazu unten). Der Horwer Computertomograf allerdings wird sich höchstens nebenbei mit Milchprodukten beschäftigen, wie Schütz ausführt: «Energieforschung ist ein zentraler Schwerpunkt bei uns am Departement. Luci wird deshalb in erster Linie für Projekte in diesem Bereich eingesetzt.» Dies war auch der Grund, weshalb der Schweizerische Nationalfonds die Anschaffung unterstützt hat.

Einige Beispiele für die fast unbegrenz-ten Möglichkeiten des Computertomo-grafen:

Effizientere Energiespeicherung dank Röntgenblick

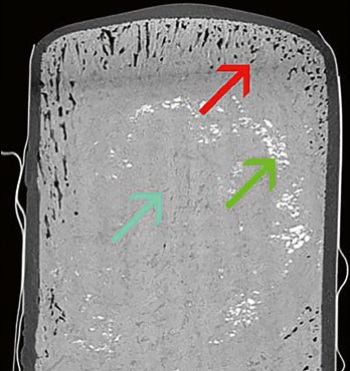

Energie aus Sonne und Wind wird immer wichtiger. Das Problem: Sie steht nur dann zur Verfügung, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht. Diese Energie, zum Beispiel für Wärme und Beleuchtung, wird allerdings oft in der Nacht benötigt. Die Lösung: Energie zwischenspeichern. Das Start-up Cowa der Hochschule Luzern untersucht eine vielversprechende Möglichkeit mithilfe von sogenannten Phasenwechselmate-rialien, die in Kapseln abgefüllt werden. Die Materialien setzen beim Wechsel von flüssig zu fest viel Energie frei. Die wiederum kann zur Erwärmung oder Kühlung von Maschinen oder Gebäuden genützt werden. Klingt einfach, ist hochkomplex. Eine der vielen Fragen, die sich stellen: Zeigen sich nach 200 Mal erwärmen und abkühlen Veränderungen der Materialien und ihrer Verteilung in der Kapsel? Um das herauszufinden, muss man in die Kapsel hineinsehen, ohne sie zu öffnen. Ein Fall für Luci.

Simulationen mit realistischen Vorgaben

Mit Computersimulationen lässt sich vorhersagen, wie sich ein Gebäude oder eine Maschine unter bestimmten Bedingungen verhalten wird – zum Beispiel, wie viel Energie ein Gebäude brauchen wird oder wie viel Schmutzwas-ser in wie viel Zeit durch einen natürli-chen Filter aus Kies oder Sand fliesst. Dabei rechnet man normalerweise mit optimal funktionierenden Materialteilen. Dies ist jedoch nicht immer der Fall. Sand in einem Container zum Beispiel ist nicht gleichmässig verteilt, deshalb staut sich das Wasser an manchen Stellen und sucht sich andere Wege. Die brauchen jedoch vielleicht mehr Zeit. Luci verteilt den Sand zwar nicht besser, aber der Computertomograf kann die Oberfläche der Körner berechnen und den Platz zwischen Sand und Steinen ausmessen. Mit diesen Angaben kann dann Software gefüttert werden, die hilft, die Strömung des Wassers präziser zu simulieren.

Ist die Maschine noch genau?

Maschinen und ihre Bestandteile nützen sich auf Dauer ab, ihre Leistung wird weniger präzis. Energetisch und wirt-schaftlich ist es jedoch sinnvoll, sie so lange als möglich zu nutzen. Luci hilft dabei, indem sie aufzeigt, wie weit die Präzision schon abgenommen hat. Zum Beispiel bei der Produktion von Flaschendeckeln, die ihren Dienst nur dann tun, wenn sie genau auf das Gewinde passen. So können Unterneh-men besser abschätzen, ob es reicht, Einzelteile auszuwechseln, oder ob – und in welchem Zeitrahmen – ein Ersatz notwendig wird.

Dem Käse die Löcher zurückgeben

Wo kommen die Löcher im Käse her? Bei Kurt Tucholsky löst die Kinderfrage einen gepfefferten Familienstreit aus, bei Forschern Neugier. Käseproduzentinnen hingegen bereiteten nicht die Löcher, sondern deren Schwinden schlaflose Nächte. Ein Team der Eidgenössischen Materialprüfungs-und Forschungsanstalt (Empa) fand mithilfe eines Computerto-mografen eine verblüffende Antwort: Das Ausgangsprodukt, die Milch, ist zu sauber. Bakterien brauchen Heu, um bei der Reifung des Käses Kohlendioxid bilden zu können, wodurch die Löcher entstehen. Immer strengere Hygienevorschriften sorgten jedoch dafür, dass bei der Käseproduktion immer weniger Heuparti-kel zufällig den Weg in die Milch fanden. Die gute Nachricht aber: Sie lassen sich gezielt hinzufügen, damit die Löcher wieder in alter Schönheit den Käse zieren.

Hilfe bei verlorenen Bauplänen

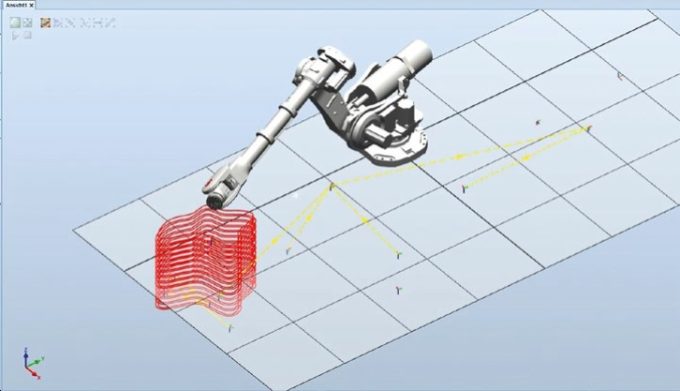

Dinge gehen verloren. Das kommt in den besten Fabriken vor. Baupläne für Maschinen zum Beispiel. Wenn nun aber ein Teilchen einer sonst noch voll funktionstüchtigen Maschine abgenützt ist und ersetzt werden soll, wird es problematisch: Die Spezifikationen, die man für das Ersatzteil bräuchte, sind auf besagten und nun verlorenen Bauplänen festgehalten. Das Äussere kann man ausmessen, um es zu reproduzieren. Aber das Innenleben? Da hilft nur Luci. ■