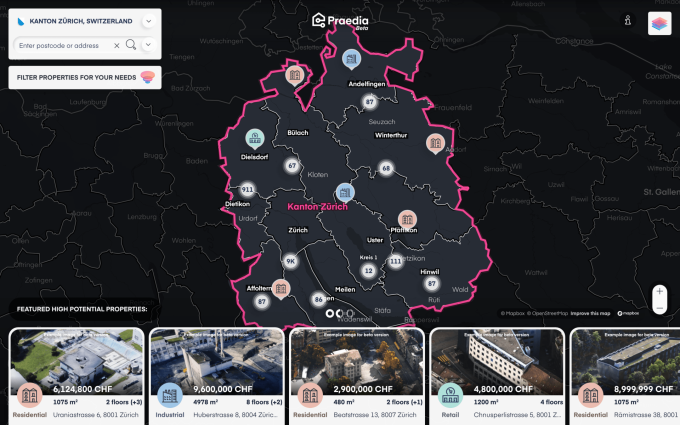

Implenia zurück am Gotthard

Feierliche Zeremonie des Bundesamts für Strassen (ASTRA) zum Spatenstich für die zweite Röhre des Gotthard-Strassentunnels. Implenia ist an zwei Losen massgeblich beteiligt. Die komplexen Tunnel- und Tiefbauarbeiten haben bereits begonnen.

Text: zvg

Im Rahmen von zwei feierlichen Zeremonien in Göschenen sowie Airolo fand heute auf Einladung des ASTRA der Spatenstich für den Bau der zweiten Röhre des Gotthard-Strassentunnels statt. Implenia hat bereits vor einigen Monaten die Zuschläge für die beiden vorbereitenden Lose «Umlegung Sicherheitsstollen Nord» sowie «Zugangsstollen und Logistikausbrüche Nord» erhalten und mit den komplexen Tunnel- und Tiefbauarbeiten begonnen.

Im November 2020 erhielt Implenia den Auftrag für das erste Los der Vorbereitungsarbeiten, die Umlegung des Sicherheitsstollens Nord (Los 242), im Umfang von CHF 12,6 Mio. und einer Projektlaufzeit von zwei Jahren. Das zweite Los (Los 243) besteht aus dem Zugangsstollen zur Erschliessung der sogenannten «Störzone Nord» sowie den Logistikausbrüchen zur Unterbringung einer unterirdischen Betonanlage. Dieses Los mit einem Gesamtvolumen von CHF 86,6 Mio. und einer vorgesehenen Bauzeit von rund 2,5 Jahren wurde im März 2021 an die ARGE «secondo tubo» unter der Federführung von Implenia vergeben. Implenia ist mit 40 Prozent, die Partner Webuild Group/csc mit weiteren 40 Prozent sowie Frutiger mit 20 Prozent an der ARGE beteiligt. Der Baustart erfolgte im vergangenen Frühling.

Die Vergabe der Vorbereitungs-Lose für die zweite Röhre des Gotthard-Strassentunnels ging der Veröffentlichung der Ausschreibung für die beiden grossen Hauptlose um einige Monate voraus. Die Offerten für die beiden Hauptlose Nord und Süd werden im November dieses Jahres eingereicht. Mit der Vergabe ist im zweiten Quartal 2022 zu rechnen. Zwischen 2001 und 2014 war Implenia massgeblich am Bau des Gotthard-Basistunnels für die Bahn mit einem Gesamtvolumen von CHF 2,84 Mrd. beteiligt.

André Wyss, CEO von Implenia, zum Spatenstich: «Implenia ist zurück am Gotthard. Die zweite Röhre des Strassentunnels ist ein zentrales Infrastruktur-Projekt für die Schweiz und Europa. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere langjährige Erfahrung sowie unsere bewährten Kenntnisse in der Führung von grossen und komplexen Infrastrukturprojekten wiederum am Gotthard einsetzen dürfen.»