Alle Daten auf der Baustelle in Echtzeit

Das vergangene Geschäftsjahr der Goldbeck Rhomberg AG ist die Wei-terführung einer eidgenössischen Erfolgsgeschichte: Im Jubiläums-und Wirtschaftsjahr 2020/21 setzte der 2006 gegründete Industriebauspe-zialist 83 Mio. CHF um. Die Anzahl der Beschäftigten stieg von April 2020 bis März 2021 um 6 auf jetzt 56 Personen, ein Plus von gut 12 Prozent.

Diese Erfolgsgeschichte möchte der Ex-perte für elementiertes Bauen mit Sys-tem für Gewerbe-und Industriekunden auch im Jubiläumsjahr weiter fortschrei-ben. Dazu setzen die Verantwortlichen auf die weitere Digitalisierung ihrer Bau-stellen.

Boom mit Logistikprojekten in der Schweiz

«In der Schweiz erleben die sogenannten ‹Grünen Hallen› also ökologisch sinn-volle, lebenszyklusübergreifende Logis-tikprojekte, zurzeit einen echten Boom», erklärt Goldbeck-Rhomberg-Geschäfts-führer Kurt Mayer anlässlich der Präsen-tation der Zahlen. «Nichtsdestotrotz legen unsere Kunden Wert auf Wirt-schaftlichkeit, Schnelligkeit und Termin-treue. Mit unserer elementierten Bau-weise können wir all diese Bedürfnisse der Schweizer Unternehmer befriedigen. Und darüber hinaus.» So habe das Unter-nehmen in den vergangenen zwölf Mona-ten insgesamt 190 000 Quadratmeter Hallen-, Büro-und Parkhaus-Fläche für Kunden in ganz Österreich und der Schweiz realisiert. Und mit Projekten im Eingangswert von insgesamt 107 Mio. CHF ist das Auftragsbuch für die nächs-ten zwölf Monate bereits wieder gut gefüllt: Unter anderem baut Goldbeck Rhomberg für Embraport in Zürich und das Bürohaus Kantonsspital Baden.

Neue Mitarbeiter sind gefragt

Über einen Auftragsmangel kann sich Mayer also nicht beklagen, beim Thema Fachkräfte sieht es da schon anders aus: «Aktuell suchen wir schweiz-und öster-reichweit Mitarbeitende», wirbt der Ge-schäftsführer um neue Kolleginnen und Kollegen. Gesucht wird unter anderem nach Verstärkung für die im vergangenen Jahr neu gegründete Abteilung «Archi-tekturplanung», mit der das Leistungs-portfolio von Goldbeck Rhomberg weiter ausgebaut wurde und in der bereits vier Mitarbeitende beschäftigt sind. Um die Verstärkung zu gewinnen, setzt Goldbeck Rhomberg auf ein attraktives Gesamt-paket: Neben dem Gehalt profitieren Beschäftigte unter anderem von zu-sätzlichen Sozialleistungen, zahlreichen Fort-und Weiterbildungsangeboten, finanziellen Zuschüssen zu gesunden, abwechslungsreichen Mittagessen sowie Gratis-Obst. Ein weiterer Pluspunkt, ins-besondere für Bau-und Projektleitungen, ist das digitale Engagement des Indust-riebauspezialisten.

Goldbeck ist Vorreiter im Bereich der Digitalisierung

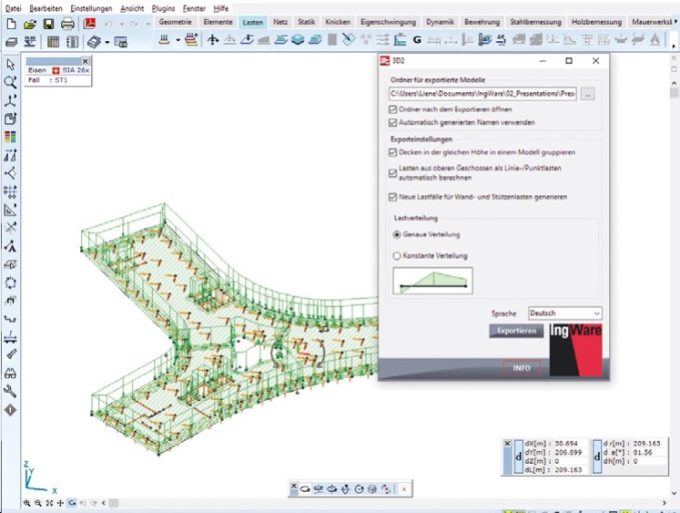

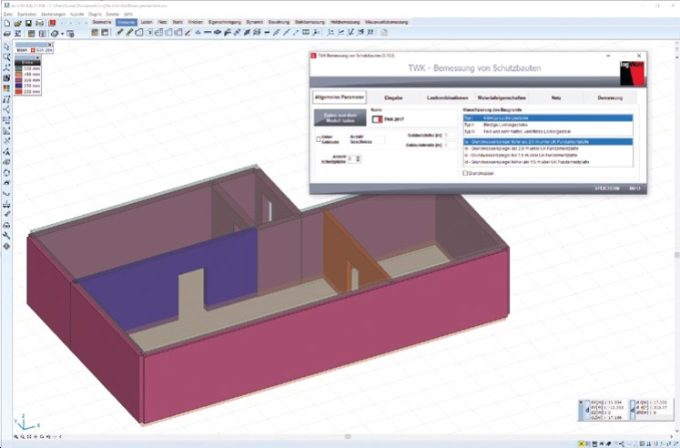

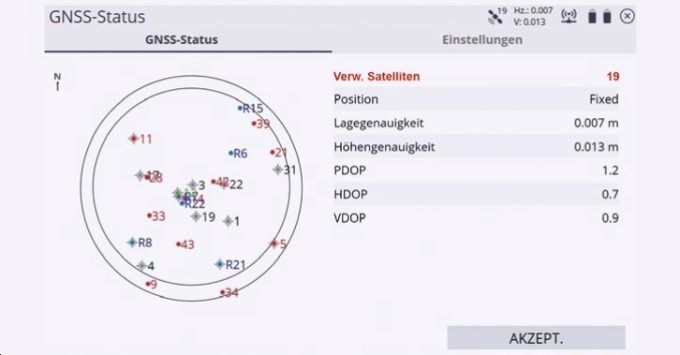

Eine Goldbeck-Einheit im amerikani-schen Silicon Valley und eine eigene In-novationsabteilung sorgen dafür, dass das Unternehmen zu den Vorreitern bei der Digitalisierung der Baubranche zählt. Kurt Mayer: «Alle unsere Bauleiter stat-ten wir mit Tablets und BIM360 aus, sodass sie auf der Baustelle die aktuellen Daten und Entwürfe in Echtzeit abglei-chen können. Über unsere integrale Pla-nung haben wir ausserdem einen Wis-sens-und Leistungspool geschaffen, aus dem alle Niederlassungen schöpfen kön-nen. Denn unser Prinzip ‹Bauen mit System› bezieht sich bei uns eben nicht nur auf die Systemelemente, sondern auch auf durchdachte, systematisierte Prozesse.»

Steigende Komplexität der Projekte erfordern digitale Baustelle

Die Vorteile für Mayer: Arbeitsabläufe werden so optimiert und Projektabwick-lungen verbessert. Der Kunde sei zudem immer über die Fortschritte auf dem Lau-fenden und spare sehr viel Zeit. Stefan Sekigutschi, Leiter Projektmanagement Schweiz, ergänzt: «Mit steigender Kom-plexität der Projekte und neuen Aufga-benstellungen ist es unumgänglich, dass auch die Arbeitsweisen und die damit zusammenhängenden Arbeitsmittel eine Weiterentwicklung erfahren. Mit BIM360 und den Baustellen-Tablets sind wir bes-tens darauf vorbereitet.» ■