Ein Tunnel mit exzellentem Schallschutz

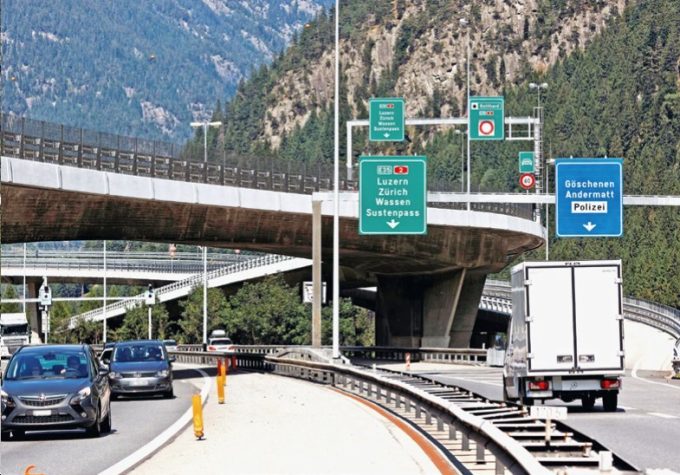

Schallschutzwände bei Autobahnen und Bahngleisen gehören heute zum Alltag – ja werden sogar als Pflichtmassnahme gesetzlich vorgeschrieben. Wo Menschen wohnen und ihre Freizeit geniessen, da wollen sie möglichst nicht gestört werden von dröhnenden Fahrzeugen oder lauten Güterzügen.

Weniger naheliegend scheint das Thema Schallschutz beim Tunnelbau – aber nur auf den ersten Blick. Denn im Bereich von Portalen kann der entstehende Schall rasch unangenehm laut werden, was in bewohntem Gebiet nicht ge-duldet wird. Abhilfe schafft eine kluge Dämmung, wie das Beispiel des Tunnel Wattwil im Toggenburg zeigt. Nach rund 23 Jahren in Betrieb litt der rund 1100 Meter lange Tunnel Wattwil an mehr und mehr augenfälligen Altersbe-schwerden. Eine Zustandsuntersuchung brachte Klarheit: Insbesondere waren Schädigungen am Tragwerk ersichtlich. Damit keine grössere Schädigung ent-steht, wurde eine Instandsetzung durch-geführt. Der Kanton St. Gallen, zuständig für die Umfahrungsstrasse Wattwil, beauftragte die Schällibaum AG mit der Planung. Bei der Umsetzung musste der Beton auf der gesamten Länge neu be-schichtet werden. An beiden Portalen war die Betonschicht mit Chloriden befallen; dieser Schaden entstand durch das Salz-wasser, das im Winter von den Fahrzeu-gen spritzt. Um den Schaden zu behe-ben, wurde die Betonschicht abgetragen und durch neuen Spritzmörtel ersetzt.

Schallschutz am Tunnelportal

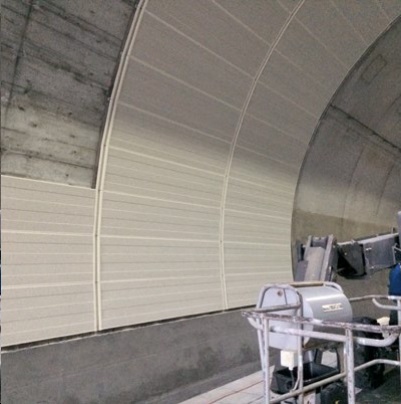

Der für den Tunnel zuständige Kanton St. Gallen entschied sich im Laufe der Planung, auch die Lärmschutzmass-nahmen zu ersetzen. Am Nordportal in Richtung Wil sind auf rund 45 Metern Länge solche Schallschutzkassetten angebracht, am Südportal in Richtung Ricken sind es rund 20 Meter. Auf diesen Längen ist die ganze Tunnelwand verklei-det, um Schall zu absorbieren. Lediglich an der Decke besteht eine Lücke – dort, wo die Beleuchtung angebracht ist. «Lärmschutzmassnahmen werden immer in Portalbereichen angebracht, die in der Nähe von Siedlungsgebiet liegen», erläutert Andreas Rhyner. Der Wattwil-Tunnel ist Teil der Umfahrungsstrasse der Toggenburger Zentrumsgemeinde mit 8500 Einwohnern. Und die Portale liegen unweit des bewohnten Gebietes.

Die Instandsetzung sah ursprünglich keine Erneuerung des Lärmschutzes vor. Die Zustandsuntersuchung hätte aber gezeigt, so Ingenieur Andreas Rhyner, dass dieser komplett verschmutzt und am Südportal mit Moos bewachsen war.

Dies liegt daran, dass dort ein Teil der Kassetten der Witterung ausgesetzt ist. Die gesamten Bauarbeiten dauerten insgesamt 3 Monate. Sämtliche Lärm-schutzkassetten wurden in nur zwei Tagen entfernt. Die neuen Kassetten konnten ebenfalls innerhalb weniger Tage auf derselben Länge wieder angebracht werden. Und dies geschah alles unter Betrieb des Tunnels. Eine Fahrspur wurde gesperrt, sodass diese für Bauarbeiten zur Verfügung stand. Erst zum Schluss der Bauarbeiten kam es zu einer kurzen Vollsperrung, erklärt Andreas Rhyner.

Dämmstoff mit gutem Feuchteschutz

Der Schall wird nun von 670 mit Alumi-nium beschichteten Kassetten absor-biert. In die Kassetten eingebaut sind die schallabsorbierenden Akustikplatten PB A 031 von Saint-Gobain Isover. Die 40 Millimeter dicken Platten wurden auf jeweils 49,7 × 120 cm zugeschnitten und mit schwarzem Vlies bedeckt. Während die Aluminiumkassetten vorne Schutz bieten, liegt der Dämmstoff hinten direkt auf der Tunnelwand – ohne Hinterlüf-tung. Umso wichtiger ist die Qualität von Dämmstoff und Vlies, das auch vor Pilz-und Insektenbefall schützt. Für eine Lösung mit Hinterlüftung fehlte der Platz. «Wir hätten einen Teil der Tunnelwand abtragen müssen, um mehr Platz zu ge-winnen», erläutert Andreas Rhyner. Das kam für den Kanton St. Gallen aber nicht infrage: Der in die Jahre gekommene Schallschutz sollte ersetzt werden, ohne weitere bauliche Anpassungen vorzu-nehmen.

Die Verwendung eines Glaswolle-Dämm-stoffs war der explizite Wunsch des Bauherrn. «Wir haben vor allem beim Feuchteschutz gute Erfahrungen mit Glaswolle gemacht», erklärt Sandro De Luca, Projektleiter beim Tiefbauamt des Kantons St. Gallen. Da keine Hinterlüf-tung existiert und ein Teil der Elemente bewittert ist, sei dies beim Wattwil-Tunnel ein besonders wichtiger Aspekt ge-wesen. Für den Kanton sei es aber eine neue Erfahrung, für den Schallschutz im Tunnelbau Glaswolle zu verwenden. Und auch für Andreas Rhyner war dies Neu-land. «Der Name Isover war mir natürlich bekannt, über die Produkte wusste ich allerdings wenig», so der Bauingenieur.

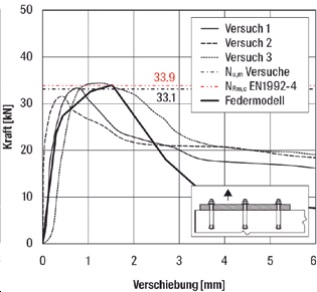

Glaswolle übertrifft die Anforderungen

In den 670 neu eingebauten Schall-schutzelementen sind gut 800 Quad-ratmeter Dämmstoff verarbeitet. Der Bauherr verlangte eine Lärmschutzmass-nahme der Schallabsorptions-Gruppe A3. Das bedeutet eine Differenz zwischen dem einfallenden und dem reflektierten Schall DLa von 8 bis 11 dB. Mit der um-gesetzten Massnahme und dank dem hoch schallabsorbierenden Dämmstoff PB A 031 konnte sogar die Schallab-sorptions-Gruppe A4 erreicht werden (Differenz DLa >11 dB). Die 50 Millimeter dicken Kassetten waren bisher 1,5 Meter lang und 0,4 Meter hoch. Die neuen Normalelemente sind 2,4 Meter lang und 0,5 Meter hoch. Die Elemente am Süd-portal sind aufgrund der Geometrie des Tunnels teilweise kleiner. Die Anzahl der Kassetten konnte so von gut 1200 auf rund 670 reduziert werden. Die Einwohner von Wattwil haben wegen ihrem Tunnel Ruhe vor dem Durchgangs-verkehr. Und dank der Instandsetzung wird der Schall an den Portalen noch besser absorbiert als zuvor. Bevor wieder eine Instandsetzung ansteht, sollen min-destens 25 Jahre vergehen. ■