SBB-Infrastrukturmassnahmen Zugersee Ost

Es war die längste Baustelle der Schweiz: Auf 15 Kilometer Länge wurde der komplette Bahnab-schnitt entlang des östlichen Ufers des Zugersees zwischen den Bahnhöfen Zug und Arth-Goldau umfangreich saniert und ausgebaut. Das 200 Millionen Franken teure Grossprojekt der SBB startete im Frühling 2019 und konnte per Mitte Dezember 2020 bei zweitweise vollständiger Sperrung des Bahnbetriebs termingerecht fertiggestellt werden. Mit verschiedensten Leistungen beauftragt war das Ingenieurbüro Emch+Berger WSB AG, welches die unterschiedlichsten Teil-objekte mit der Software von Allplan im 3D-Modell projektierte.

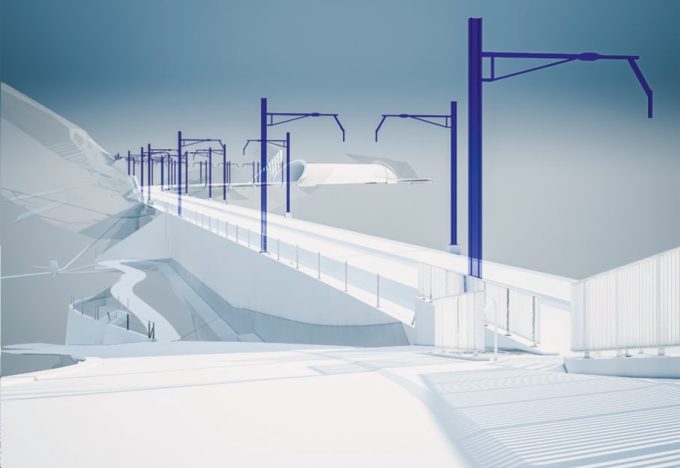

Herzstück des Gesamtprojekts ist der 1,7 Kilometer lange Doppelspurausbau ab dem Bahnhof Walchwil in Richtung Norden. Damit können sowohl die Kapazitäten wie auch die Fahrplanstabilität des auf dieser Strecke verkehrenden Fern-verkehrs und des lokalen Angebots der S-Bahn künftig sicher-gestellt werden. Im Jahr 2006 wurde Emch+Berger mit der Machbarkeitsstudie zum Doppelspurausbau Walchwil beauf-tragt. Diese Studie kam zum Schluss, dass nur mit einer Vollsperrung der Bahnstrecke eine wirtschaftliche und umwelt-verträgliche Realisierung des Ausbaus gewährleistet werden kann. Die SBB stimmten diesem Vorschlag zu, da die Züge während der Vollsperrung über das Westufer des Zugersees verkehren können. In der Folge wurden die vier Teilprojekte – Doppelspur Walchwil, Substanzerhalt Kunstbauten/Fahrbahn, Substanzerhalt Tunnel und Schutzbauten Naturgefahren – zum Gesamtprojekt «SBB-Infrastrukturmassnahmen Zugersee Ost» zusammengefasst. Emch+Berger war bei zwei Teilprojekten allein und bei zwei Teilvorhaben in einer Ingenieurgemeinschaft für die Phasen Vorprojekt bis und mit Ausführung verantwort-lich. Zusätzlich zeichneten sie über das Gesamtprojekt verant-wortlich für die Mandate Gesamtprojektleitung und Chefbau-leitung.

Vielfältige bauliche Herausforderungen

Der 1,7 Kilometer lange Streckenabschnitt der neuen Doppel-spur in Walchwil befindet sich in Hanglage zwischen dem Zugersee und dem Walchwilerberg in besiedeltem Gebiet. Die Logistik und die Geologie waren die Kernaufgaben der Projek-tierung und mussten beim Entwurf der Kunstbauten berück-sichtigt werden. Bei Hanglagen von teilweise 35 Grad Neigung und überaus heterogenen geologischen Verhältnissen war die Planung der Stützbauwerke eine ebenso anspruchsvolle wie interessante Aufgabe. Die restliche Linie zwischen Zug und Arth-Goldau ist mit ihren zahlreichen Kunstbauten und den rund 12 Kilometer offener Strecke ebenfalls in die Jahre gekommen. Deshalb wurden während der Vollsperre rund 90 Kunstbauten instand gestellt oder gänzlich ersetzt. Zudem wurde die Fahrbahn komplett neu aufgebaut und eine neue Bahnanlage erstellt. Im Projektperimeter befinden sich acht Tunnel. Einer davon wurde im Doppelspurbereich auf zwei Spuren aufgeweitet und somit faktisch neu gebaut. Mit dem dritten Projekt wurden die weiteren Einspurtunnel im Profil für den Einsatz der Doppelstockzüge ausgebaut. Dazu war es notwendig, in den 120 Jahre alten Bauwerken aus Naturstein die Sohle abzusenken und die Gewölbe neu zu unterfangen.

Diese Aufzählung zeigt die Komplexität des Bauvorhabens und die damit verbundenen Anforderungen an die projektierenden Ingenieurbüros und an die bauausführenden Unternehmungen. Von der Ingenieurgemeinschaft waren durchschnittlich sechs Ingenieure und fünf Konstrukteure mit dem Grossprojekt beschäftigt. Bis zu 280 Personen inklusive Subunternehmern waren es von der bauausführenden Arbeitsgemeinschaft.

Wertvolle Erfahrungen in der 3D-Modellierung gesammelt

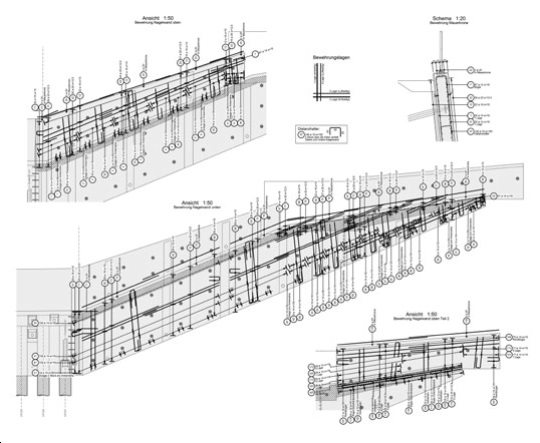

Im Herbst 2018 musste die Planung kurzfristig wieder hochgefah-ren werden, nachdem der Baustart durch eine Beschwerde gegen das Projekt um mehrere Jahre verzögert wurde. «Da galt es, die Kräfte zu bündeln und uns auf das absolut Notwendigste zu konzentrieren. Aus diesem Grunde war ich dankbar um ein eingespieltes Team, die Unterstützung von einem weiteren Büro der Emch+Berger-Gruppe und auf die Verlässlichkeit der Software von Allplan», erinnert sich Manuel Sigrist, Bauingenieur ETH. Für repetitive Details wie Brückenabdichtungen oder Sickerpackungen von Stützmauern wurden Schemapläne erarbei-tet und abgegeben. Dadurch konnten die zahlreichen Schalungs-pläne mit wenig Nachbearbeitungsaufwand aus den 3D-Modellen abgeleitet werden. So modellierte der Konstrukteur Robin Tschuppert alle Stützbauwerke in der Doppelspurstrecke in 3D: «Dabei nutzte ich zur Unterstützung im Allplan auch die Tools Tiefbau und Brückenbau.» Für die bis zu 120 Meter langen und bis zu 14 Meter hohen Rippenstützmauern mit der Sicherung durch permanente ungespannte Anker war ihm das Anker-Smart Part eine wertvolle Unterstützung. «Bei der Erarbeitung der Pläne haben wir uns intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, welche Angaben auf dem Plan für den Unternehmer wirklich von Nutzen sind», erklärt Manuel Sigrist. Mit dem Add-On-Kanal erarbeiteten die Konstrukteure das gesamte Entwässerungssystem mit rund 450 Schächten und 15 Kilometer Leitungen in 3D inklusive deren Attributisierung: «Das war sehr effizient und die Fehlerquote war praktisch bei null. Für die visuelle Kontrolle war die Darstellung im Modell eine grosse Hilfe.» Dass die Schächte dabei automatisch beschriftet werden und Anpassungen im Modell ebenfalls automatisch überall übernommen werden, sind weitere Vorteile beim Arbeiten in 3D. Auch den Trasseebau bereiteten die Kon-strukteure im Modell auf. Voll trumpfen konnte das 3D-Modell von Allplan bei den Portalen des neu zweispurigen Büeltunnels: Die Daten aus dem Modell wurden über die IFC-Schnittstelle dem Schalungsbauer abgegeben. Die CNC-gesteuerte Maschine schnitt die definierten Elemente dann millimetergenau zu. Dem Modell konnten auch die Absteckungspunkte jedes Schalungs-elements entnommen werden und auf diese Weise effizient und genau auf der Baustelle in die richtige Lage gebracht werden. Bei den übrigen Bauwerken wurden die Daten aus dem Modell vor allem genutzt für die Erstellung von Baugruben, den Abtrag von Felsflächen, die Schüttung von Dämmen und generell für alle Absteckungen. Für Manuel Sigrist und Robin Tschuppert ist das Schlussfazit klar: «Wir konnten bei diesem Grossprojekt wertvolle Erfahrungen in der 3D-Modellierung sammeln und wissen genau, was wir in einem nächsten Projekt anders machen werden.» ■