Windays auf Windows

Vieles war anders an den windays 2021. Das Wichtigste aber blieb gleich: Am Treffpunkt für die Fenster- und Fassadenbranche überzeugte einmal mehr der interessante fachspezifische Inhalt.

Die Organisatoren um Christoph Rellstab und Urs Uehlinger hatten sich ihre Jubiläumsveranstaltung ganz anders vorgestellt. Coronabedingt konnten die 10. windays aber nicht im Bieler Kongresshaus vor Publikum, sondern ausschliesslich online stattfinden. Das neue Format funktionierte aber einwandfrei: Die Referenten präsentierten ihre Vorträge in einem eigens dafür eingerichteten Studio. Dank professioneller Technik konnten die Zuschauer auch von zuhause aus Fragen stellen. Und über eine spezielle virtuelle Plattform ermöglichten die Veranstalter der Berner Fachhochschule BFH in den Pausen sogar den Austausch unter den teilnehmenden Fachleuten. Auch dieses Jahr profitierten über 180 Teilnehmende von vielen spannenden Inhalten. Ohne lange Anreise konnten sie sich über technische Weiterentwicklungen, Innovationen, neue Normen sowie das Überthema Digitalisierung informieren. Durch das abwechslungsreiche Programm führten die beiden kompetenten Moderatoren Reinhold Kober und Christoph Rellstab.

Markt – Entwicklungen – Innovationen

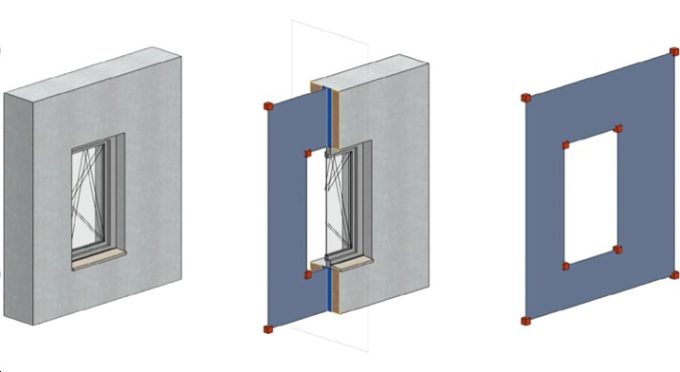

Norbert Winterberg von der Berner Fachhochschule BFH erläuterte in seinem Vortrag die wirtschaftlichen Entwicklungen im Bau- Fenster- und Fassadenmarkt. Auch hier hat die Pandemie ihre Spuren hinterlassen, in der Schweiz allerdings deutlich weniger als im übrigen Europa. Grundsätzlich zeichnete der Experte ein positives Bild für die nähere Zukunft. Es seien Nachholeffekte spürbar und die Prognosen für die wesentlichen Indikatoren zeigten wieder nach oben. Erfreulich zu werten ist sicher auch die Tendenz zum Kauf von teu-reren Fenstern. Über technische Weiterentwicklungen berichtete Matthias Dick. Der Business Development Manager von Sika erwähnte zum Beispiel riesige Gläser mit Abmessungen von 15 x 3 m oder neue Glasbeschichtungen, die ein verbessertes Energiemanagement erlauben. Auch die erhöhte Sicherheit durch Verklebungen von Glas und Rahmen fehlten in diesem Referat nicht. Direkt aus Wien zugeschaltet, stellte Peter Schober von der Holzforschung Austria smarte und energieeffiziente Fensterprototypen vor. Sie tragen den Namen «Morgenfenster», weil der Begriff Fenster der Zukunft schon so oft verwendet wird. Alle vier gezeigten Modelle weisen mechatronische Antriebe sowie automatisierte Lüftungsmöglichkeiten auf und ba-sieren auf Vakuumglas. Das Spezielle sind jedoch die verschiedenen Öffnungsarten. Es gibt ein flächenbündiges, nach innen öffnendes Dreh-Fenster, das nach aussen öffnende Parallel-Abstell-Dreh-Fenster, das an ein Garagentor erinnernde Schwing-Klapp-Fenster und das Abstell-Schiebe-Fenster. In Österreich wurden die vier Prototypen 300 Fensterbauern vorgestellt. Sie sehen beim nach innen öffnenden Dreh-Fenster und dem Abstell-Schiebe-Fenster das grösste Innovations- und Umsetzungspotenzial. Einen wichtigen Punkt er-wähnte Peter Schober mehrmals: Trotz mechatronischen Beschlägen soll das Erlebnis «Fenster öffnen» den Nutzern erhalten bleiben.

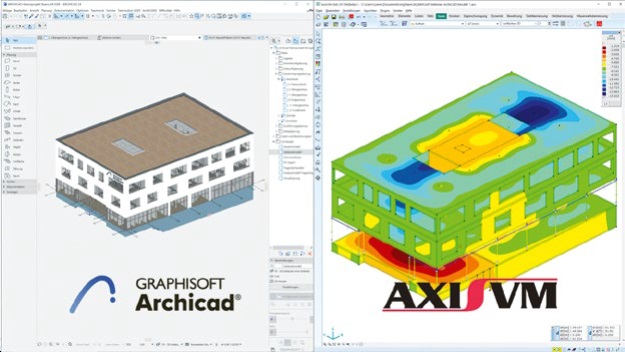

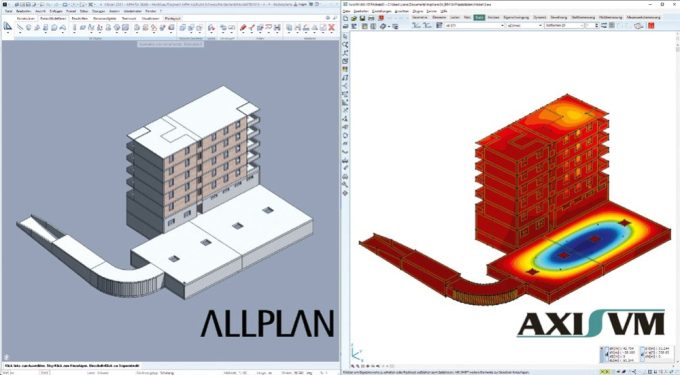

Auf dem Weg in die digitale Zukunft

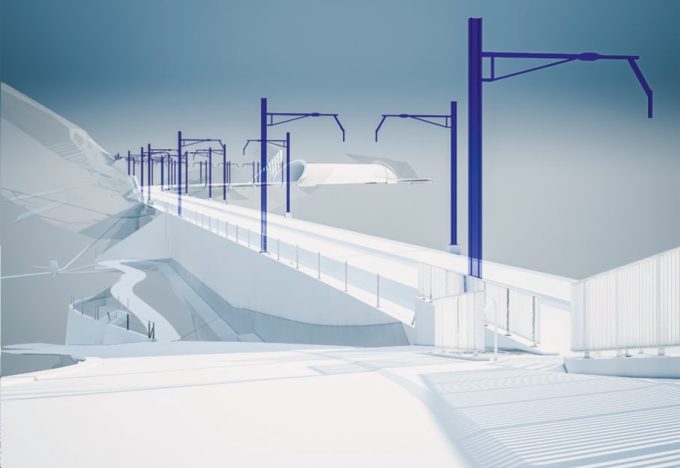

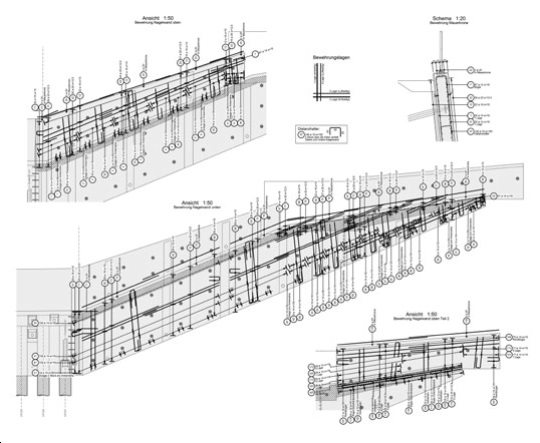

Die von der Berner Fachhochschule initiierte Werkstatt der Zukunft soll eine offene und neutrale Lern-, Entwicklungs-, Test- und Demoumgebung im Originalmassstab sein. Laut Rolf Baumann von der BFH verfolgt er mit seinem Team das Ziel, in dieser Werkstatt die Vorteile von Massen- und Einzelfertigung zu vereinen: Mit tiefen Kosten flexibel und in hoher Qualität zu produzieren. Digital gut vernetzt, sollen Produkte individualisiert werden. Dabei setzt Rolf Baumann auch grossen Wert auf ein gutes Zusammenspiel von Mensch und Maschine sowie auf konsequente Kundenorientierung. Umgesetzte Digitalisierungsschritte präsentierte Thomas Wehrle von der Erne AG Holzbau. Zum Beispiel ein parametrisiertes Tool, mit dem verschiedenste Fassadengestaltungen möglich sind. Durch robotische Fertigung werden die so flexibel geplanten Elemente anschliessend sehr rationell hergestellt. Zum Abschluss der windays fand eine spannende Diskussion statt über Digitalisierung im Bau- und Fensterbau. Unter der Leitung von Moderator Reinhold Kober unterhielt sich «Gastgeber» Christoph Rellstab mit den beiden Referenten Rolf Baumann und Thomas Wehrle sowie Peter Wicki. Dieser vertrat die Eigentümerseite. Er ist für die Zug Estates AG tätig, die Liegenschaften entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet.

20 Jahre windays

Der Mut hat sich gelohnt. Dank seiner Bereitschaft neue Wege zu gehen, gelang es dem Organisationsteam der Berner Fachhochschule die windays 2021 auch unter den speziellen Bedingungen erfolgreich durchzuführen. Die nächste Veranstaltung wird am Donnerstag, 23. und Freitag, 24. März 2023 stattfinden. Sie wird unter dem Motto «20 Jahre windays» stehen.

www.windays.ch

Sandra Burlet hat ihr Grundstudium in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Zürich absolviert, das darauffolgende Hauptstudium in Staatswissenschaften und internationalen Beziehungen an der Universität St.Gallen. Nach dem Lizentiat wirkte sie etwas über neun Jahre lang beim Hauseigentümerverband Schweiz als Volkswirtschafterin und Mitglied des Kaders. 2010 wechselte Sandra Burlet als Leiterin Kommunikation und Projekte zu bauenschweiz, wo sie ab 2014 als stellvertretende Direktorin Mitverantwortung für die operative Leitung der Geschäftsstelle übernahm.

Sandra Burlet hat ihr Grundstudium in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Zürich absolviert, das darauffolgende Hauptstudium in Staatswissenschaften und internationalen Beziehungen an der Universität St.Gallen. Nach dem Lizentiat wirkte sie etwas über neun Jahre lang beim Hauseigentümerverband Schweiz als Volkswirtschafterin und Mitglied des Kaders. 2010 wechselte Sandra Burlet als Leiterin Kommunikation und Projekte zu bauenschweiz, wo sie ab 2014 als stellvertretende Direktorin Mitverantwortung für die operative Leitung der Geschäftsstelle übernahm.