ZuverlässigeTunnelentwässerung

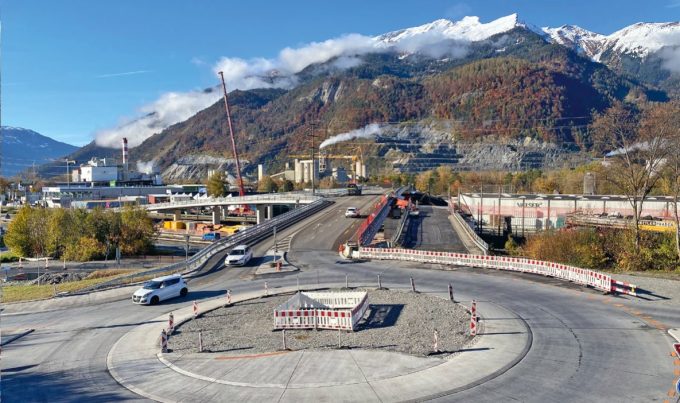

Die besondere geografische Lage der Schweiz verlangt nach anspruchsvollen Lösungen im Infrastrukturbau. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass in der Schweiz einige der anspruchs-vollsten Tunnelprojekte weltweit entstehen und entstanden sind. Der Tunnelbau hat in der Schweiz eine jahrhundertealte Tradition, die in der Schweiz ansässigen Firmen gehören mit ihrem Know-how zu Recht zur Weltspitze.

Tunnelbauwerke verlangen nach maxima-ler Praktikabilität. Ein Tunnel stellt immer ein Nadelöhr dar und muss daher einer-seits für die Einsatzdauer so wartungsarm wie möglich konzipiert werden. Anderer-seits muss auf engstem Raum die bestmögliche Funktion gewährleistet werden. Tunnelbauwerke sind sehr kostenintensiv und müssen daher möglichst langlebig geplant werden. Obwohl Kunststoff als Rohrwerkstoff in der Schweiz erst seit etwa 60 Jahren eingesetzt wird, kann inzwischen aufgrund von Erfahrungen, Dauertests und wissen-schaftlichen Projektionen davon ausge-gangen werden, dass Kunststoffrohre eine Einsatzdauer von mehr als 100 Jahren ermöglichen. Vergleichsuntersuchungen haben aufgezeigt, dass Kunststoffkanal-Rohrsysteme die geringste Schadensrate aller Rohrmaterialien aufweisen.

Kunststoff, der ideale Rohrwerkstoff

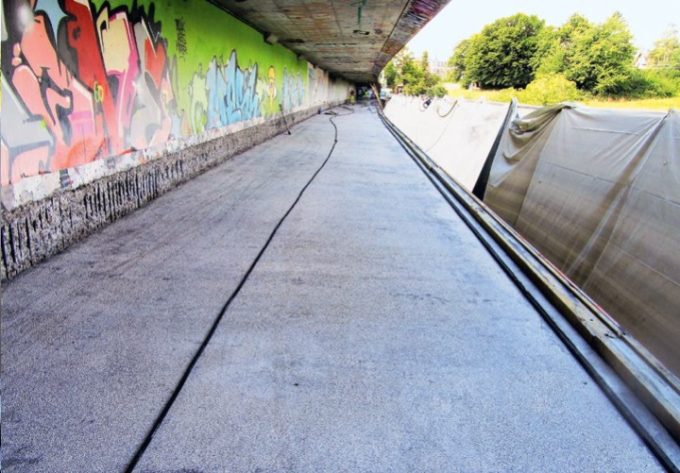

Schon beim Einbau zeigt sich, dass Kunststoffrohre diesen Anforderungen bestens gewachsen sind. Ihr geringes Gewicht macht sich gerade auf engstem Raum positiv bemerkbar, ausserdem helfen die Flexibilität und gute Bearbeit-barkeit bei kniffligen Situationen. Die Rohre lassen sich entweder durch Steck-muffen einfach verbinden, bei Bedarf können die Rohre aber auch homogen und längskraftschlüssig verschweisst werden. Hierzu stehen auf der Baustelle das Stumpfschweiss-und das Elektro-schweissverfahren zur Verfügung.

Die Rohre sind zudem hydraulisch nahezu glatt, Fremdstoffe können kaum anhaften oder lassen sich einfach mit wenig Druck entfernen. Dies macht sich im späteren Betrieb positiv bemerkbar, da die War-tungsintervalle lang sind und dementspre-chend weniger Sperrzeiten angesetzt werden müssen. Durch die nahezu glatte Oberfläche ist die Abrasionsfestigkeit gegenüber anderen Werkstoffen hoch. Somit erhöht sich durch den geringen Abrieb bei Kunststoffrohrsystemen die Nutzungsdauer nochmals.

Entwässerung und Drainage sind gleichermassen wichtig

Für Drainagerohre bieten sich gelochte, oder besser, geschlitzte Rohre an. Geschlitzte Rohre bieten in Verbindung mit der glatten Oberfläche ein Höchstmass an Wartungsfreundlichkeit, die Neigung zum Versintern von Sedi-menten ist hier auf ein Mindestmass beschränkt.

Andererseits muss beim Entwässern des Fahrbahn-oder Gleiskörpers darauf geachtet werden, dass die Rohre möglichst beständig gegen alle Arten von chemischen Einwirkungen sind, selbst Löschwasser mit darin enthaltenen aggressiven Substanzen soll keinen Schaden verursachen. Kunststoffrohre sind gegen die üblichen chemischen Stoffe auf Fahrbahn-und Gleiskörpern widerstandsfähig und daher auch von der Astra (FHB T/G) und von den SBB (AQV Tunnelentwässerung) im Tunnelbau zugelassen. Da Kunststoffe nicht korrodieren können, stellt auch biogene Schwefelsäure kein Problem dar.

Kunststoffrohre sind kosteneffizient

Auf der Kostenseite zeigt sich, dass die reinen Anschaffungskosten zwar ähnlich zu anderen Rohrmaterialien sind, die Verlegekosten jedoch deutlich geringer ausfallen. Zusammen mit der geringen Entwässerungsrohre aus Polypropylen. der bauingenieur 5 2020 Schadensrate und den geringeren Unterhaltskosten ergeben sich dadurch signifikante Kostenvorteile in der Gesamtbetriebskostenbetrachtung.

Fazit

Flexibilität bei gleichzeitiger Zähigkeit ist die herausragende Eigenschaft von Kunststoff. In Verbindung mit der langfristig besten Kostenbilanz hat sich Kunststoff als Rohrwerkstoff im Tunnel-bau mittlerweile durchgesetzt und ist nicht mehr wegzudenken.

Erfahrungsbericht Planungsseite, Locher Ingenieure AG, Zürich

Die Summe der Vorteile von Kunststoff-rohren macht diese für den Planer zwingend zum bevorzugten Rohrmaterial im Tunnel. Dabei kommen hauptsächlich Steckmuffenverbindungen zum Einsatz; wenn Druck oder Verformungen zu erwarten sind, wird auch mit geschweiss-ten Verbindungen geplant. Überwiegend kommt Polyethylen (PE-HD) zum Einsatz. In der Planung ist es wichtig, das auf Dauer wirtschaftlichste Rohrmaterial einzusetzen. Hier darf nicht nur der reine Anschaffungspreis im Vordergrund stehen, es müssen auch die Verlege-und Unterhaltskosten mitbetrachtet werden. Nicht nur, aber gerade auch bei Sicker-rohren ist der Unterhalt wichtig, dieser muss in Hinblick auf die Geologie, den Chemismus des Bergwassers und den Betreiber abgestimmt werden. SBB und auch Astra setzen hierbei auf geschlitzte Kunststoffrohre, welche in Verbindung mit der glatten Oberfläche ein langes Serviceintervall und ein optimales Schluckvermögen ergeben.

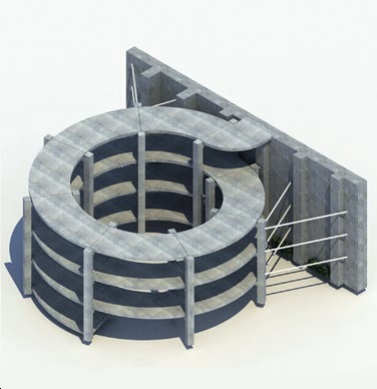

Eine Herausforderung sind die einzelnen Bauzustände. Wo liegt die Leitung und wie sind die einzelnen Etappierungen geplant? Hier gilt es, Überlastungen der Rohre zu vermeiden. Beim Betonieren muss man auf die Betonierhöhe und die richtige Betoniergeschwindigkeit achten und vorgängig mittels Nachweis die Rohrstabilität abschätzen.

Zudem muss man sich beim Projektieren der Herausforderungen und Randbedin-gungen beim Verlegen der Elemente bewusst werden. Somit können allfällige Konflikte bei der Ausführung vorwegge-nommen und ausgeschlossen werden. In der Ausführung führt eine lösungs-orientierte Haltung und Kommunikation der Beteiligten zu guten und innovativen Lösungen.

Erfahrungsbericht ausführende Seite, Arge NAT II / Neubau Albulatunnel II

Im Albulatunnel werden insgesamt etwa 15 000 Meter PE-HD-Entwässerungsrohre verbaut, die Gewölbedrainage besteht aus gelochten Sickerrohren D = 200 Milli-meter, die Drainagesammelleitung besteht aus gelochten Sickerrohren D = 315 Millimeter, die Betriebswasserleitung besteht aus Vollrohren D = 315 bis 355 Millimeter, diese werden einbetoniert. Die Rhätische Bahn als Auftraggeberin entschied sich aus Stabilitätsgründen, diese Rohre in Druckrohrqualität mit erhöhter Wandstärke auszuführen, das verwendete Material ist PE 100. Die Herausforderung im Albulatunnel ist die feingliedrige Bauweise. Bedingt durch den schmalen Tunnelquerschnitt, ist sehr wenig Platz vorhanden, um die Anschlüsse auf die Hauptleitungen herzustellen. Für Bogen und Abzweiger müssen teilweise Sonderanfertigungen verwendet werden, welche der Rohrher-steller zeitnah und kostengünstig herstellen kann. Die Flexibilität und das trotz Druckrohrwandstärke immer noch geringe Gewicht sind ein klarer Vorteil von Kunststoffleitungen. Im Albulatunnel sind sehr geringe Lage-und Höhen-toleranzen zugelassen, diese können aber gut eingehalten werden. Der abgebildete Schalwagen hält die Rohre in der vorgesehenen Lage und sichert sie gleichzeitig gegen Auftrieb bei der Betonage. ■