Per Mausklick zu neuen Auftrags-Chancen

Am 2. Juni 2020 startete die Online-Plattform smartconext-bau.ch. Das Schweizer Start-up setzt neue Technologien für die Baubranche ein. Ein hochkomplexer Algorithmus liefert Bauunternehmern und Handwerkern relevante Baugesuchsinformationen und macht so neue Auftrags- und Verkaufschancen auf Knopfdruck kostengünstig zugänglich. Dies bietet auch kleinen Bauunternehmen neue Chancen. Wir konnten uns mit dem Gründer und CEO Dominik Mahn unterhalten.

Das Veröffentlichen von Baugesuchen ist in der Schweiz obligatorisch. Pro Jahr werden rund 50 000 Baugesuche – und damit eine Bausumme von 66 Milliarden Franken – verzeichnet (ohne Submissionen). Dabei ist jedes Baugesuch für Unternehmen in der Baubranche eine Auftrags-Chance. Insgesamt gibt es in der Schweiz allein 47 121 Handwerksbetriebe mit direktem Bezug zum Bau, welche auf eben jene Daten für ihr tägliches Geschäft angewiesen sind.

Mehrwerte durch Digitalisierung

Das Jungunternehmen aus dem Kanton Zug hat die Bedürfnisse von Kleinbetrieben und KMU der Schweizer Baubranche erkannt und stellt Informationen zu aktuellen Baugesuchen ab sofort kostengünstig zur Verfügung. Basierend auf intelligenten Algorithmen und mithilfe modernster Technologien wie «Robotic Process Automation» werden hier die Informationen zu Baugesuchen in Echtzeit und aus allen möglichen Quellen automatisch erfasst, analysiert, aufbereitet und allen Bau-Interessierten zugänglich gemacht.

Guten Tag, Dominik Mahn; was unterscheidet Smartconext von anderen Anbietern von Baugesuchsinformationen?

Aus Sicht des Kunden oder Nutzers sind das im Wesentlichen drei Dinge: Die Geschwindigkeit, die Relevanz der Inhalte und der Preis. Wir sind als einziger Anbieter auf dem Markt in der Lage, alle Baugesuche in Echtzeit zu publizieren. Das bedeutet, dass wir diese Informationen unseren Kunden zur Verfügung stellen können, sobald sie veröffentlicht wurden. Dieser Zeitvorsprung dürfte für viele Kunden von Interesse sein. Hier denken wir auch an Zielgruppen, wie Bauzulieferer und Hersteller, die sich dadurch einen Vorteil im Vertrieb gegenüber ihren Marktbegleitern verschaffen können.

Und die Relevanz?

Die Relevanz ist das zentrale Element von Smartconext. Wir haben die Mission, dem Nutzer nur die für ihn interessanten Projekte zu zeigen. Ohne dass er selbst filtern, Listen anlegen, Alarme setzen oder sonst etwas dafür tun muss. Vollautomatisch und mit künstlicher Intelligenz im Hintergrund. Aus Kundensicht so einfach in der Handhabung wie möglich. Maler interessieren sich selten bis nie für Abbruchprojekte. Also nehmen wir diese raus. Umkreissuchen sind in der Schweiz auch nicht sonderlich sinnvoll. Von Grindelwald ins Wallis sind es nur ein paar Kilometer Luftlinie, mit dem Auto sind es über 100 Kilometer und mehr als zwei Stunden Fahrzeit. Also rechnen wir bei Smartconext die Distanzen der realen Entfernungen ab Firmensitz des Nutzers. Das und noch viel mehr haben wir unter dem Stichwort «Relevanz» vereint und in Smartconext BAU umgesetzt. Wir wollen allen Bauschaffenden die Administration erleichtern, damit sie sich auf das konzentrieren können, womit sie Geld verdienen. Und apropos Geld: Da unterscheiden wir uns natürlich auch von anderen Anbietern. Grundsätzlich stellen wir jedem Interessenten alle Baugesuche gratis zur Verfügung. Kantonsfilter inbegriffen. Die erwähnte Relevanz gibt es dann im Abo für 25 Franken pro Monat.

25 Franken pro Monat? Das ist ja nur ein Kaffee pro Woche. Ist das für Sie wirtschaftlich?

Ich gehe davon aus. Ich bin leider keine Anfang 20 mehr (lacht), dafür habe ich viel gesehen und durfte vor allem von Anfang an dabei sein, als das Internet Einzug in unser Leben erhalten hat. Ich habe Digitalisierungsprojekte in verschiedenen Branchen geleitet und hatte dabei immer nur einen Fokus: Den Kunden. Wer an den Bedürfnissen der Nutzer vorbei entwickelt, wird scheitern. Wer komplizierte Verträge macht, ebenso. Transparenz und Fairness sind für mich unverzichtbar. Gegenüber Kunden, Partnern und auch dem Team. Und zur Fairness gehört für mich, die Preisvorteile, die wir durch die Automatisierung erzielen, an unsere Kunden weiterzugeben.

Warum ist Smartconext auch für Kleinhandwerker die ideale Plattform?

Wegen des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Die Margen im Handwerk sinken immer mehr, der Preisdruck steigt. Ich kenne keinen Kleinhandwerker, der bereit ist, Hunderte Franken pro Monat für Baugesuchsinfos zu zahlen. Wir haben, wie Sie sagten, ein einfaches Modell: Für einen Kafi pro Woche, gibt es den vollen Service. Keine versteckten Kosten. Keine zusätzlichen Module. Und ein Abo zu lösen, ist so einfach wie bei Netflix. Mit ein paar Klicks istes abgeschlossen, und sollte ein Kunde mal keine Daten mehr benötigen, kann er es auch genauso einfach wieder kündigen. Keine langen Fristen, kein schriftlicher Vertragswahn.

Ist Ihre Dienstleistung ausbaufähig?

Auf jeden Fall. Anfang Juni ist unser erstes Produkt Smartconext BAU an den Start gegangen. Die Resonanz in den ersten Tagen übertrifft bereits unsere Erwartungen. Bei Smartconext sehen wir unsere Aufgabe darin, verschiedene Zielgruppen miteinander zu verbinden und / oder mit Informationen zu versorgen. Daher auch unser schwieriger Firmenname. Wir verstehen uns als Technologieunternehmen, und diese Vorteile möchten wir dem Kunden weitergeben, ohne ihn mit all der Technik zu überfrachten. Einfach und intuitiv. Wir entwickeln permanent weiter und gehen den «Tesla-Weg»: Alle Weiterentwicklungen stellen wir dem Nutzer automatisch zur Verfügung. Ohne, dass wir an der Preisschraube drehen. Und das nächste Produkt haben wir ebenfalls bereits in Planung.

Um was wird es sich da handeln?

Jetzt haben Sie mich kalt erwischt (lacht herzlich). Eben erzähle ich Ihnen von Transparenz, und nun muss ich schon zurückrudern. Nein im Ernst, auch unser zweites Produkt wird sich im Umfeld der Schweizer Baubranche wiederfinden. Dafür bin ich mit dieser Branche einfach viel zu sehr verbunden. Viel mehr möchte und kann ich dazu aber noch nicht sagen. Nur so viel: Es wird die logische und konsequente Weiterentwicklung von Smartconext BAU – und jeder Kunde, der heute bei uns ein Abo löst, wird davon profitieren. Versprochen – war das nun Werbung?

Persönlich

Name: Dominik Mahn

Alter: 45

Funktion: CEO Smartconext AG, 6340 Baar

Spezialität: Business-Leader mit über 20-jähriger Erfahrung im Bereich der Digitalisierung und Transformation

Berufliche Stationen: Director Web & E-Commerce für eine internationale Luxushotelgruppe, COO für ein Schweizer Medienhaus mit Schwerpunkt Baubranche, Founder & CEO von Smartconext

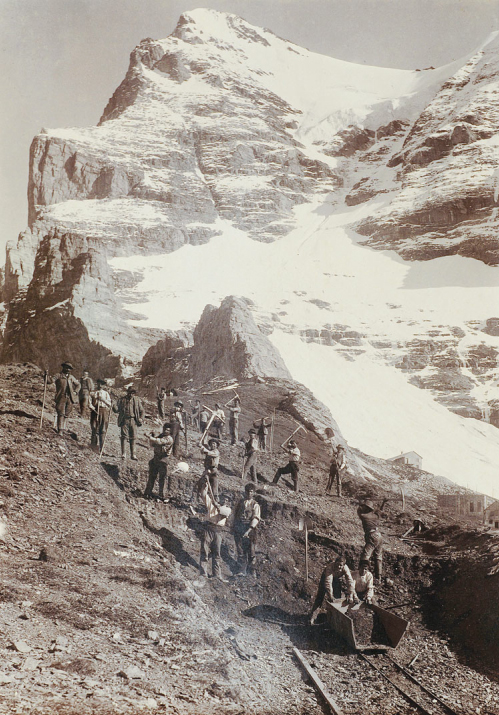

Inspirationsraum: Im Berner Oberland – im Winter beim Skifahren und ganzjährig auf dem Mountainbike