Moderne Baulogistik

Jede Baustelle ist ein Unikat, deshalb lassen sich nicht einfach die industriellen Prozessautomatisierungen anwenden. Dieser Artikel zeigt Beispiele und Wege auf, wie Industrie 4.0 im Bauprozess integriert werden kann. Wir bringen eine gekürzte Version.

Der Megatrend Urbanisierung bzw. Siedlungsentwicklung wird voraussichtlich nach der Coronapandemie weiterhin bestehen. Zwar ist davon auszugehen, dass aufgrund von zunehmenden flexiblen Arbeitskonzepten wie beispielsweise Homeoffice die Nachfrage nach zentralen und teuren Büroräumlichkeiten eher sinkt. Urbane Wohngelegenheiten, die ebensolche «New Work»-Angebote beinhalten – seien das gemeinschaftliche Arbeitsstationen, Wohnungen mit zusätzlichen Arbeitszimmern, aber auch Erholungsorte –, werden dagegen immer mehr gefragt.

Bauprojekte helfen dabei, urbane Gebiete attraktiver, nachhaltiger und wirtschaftlicher zu gestalten. Bis zum Abschluss der Projekte fallen jedoch zahlreiche Herausforderungen im Bereich der Baulogistik an. Fehlende oder verspätete Lieferungen, keine zeitnahe Entladung der Fahrzeuge, ineffizientes Lagermanagement, viel Verkehr und Lärm oder fehlendes Abfallmanagement und ineffiziente Transportwege: Probleme im Zusammenhang mit der Logistik können oft auftreten und hohe sowie unnötige ökonomische und ökologische Kosten verursachen.

Die Optimierung der Ressourcenflüsse von und zu den Baustellen stellt deshalb eine massgebliche Schlüsselrolle für den Unternehmens-und den Projekterfolg dar. Insbesondere in urbanen Gebieten sind die Platzverhältnisse auf und um die Baustellenzonen oft eingeschränkt. Deshalb ist eine gut durchdachte Planung, um Ablade-, Lade-und Manövrierplatz optimal zu nutzen und Engpässe zu lösen, immens wichtig. In Europa werden zu diesem Zweck bereits staatsübergreifende Projekte ins Leben gerufen, um die systemischen Rahmenbedingungen von urbanen Bauprojekten zu verbessern.

Mit BIM über die Zeit planen

Für die einzelnen Unternehmen hingegen sind diese makroökonomischen Massnahmen (noch) wenig relevant. Wie können Schweizer Bauunternehmen effizientere Ressourcenströme von und zu den Baustellen erreichen? Nun, die viel diskutierte Digitalisierung im Bau betrifft zu einem grossen Teil unter anderem die Baulogistik und kann hier durchaus Verbesserungen bei Effizienz und Effektivität bewirken.

Besonders in urbanen und dicht verbauten Gebieten werden Lieferungen beispielsweise immer häufiger just in time koordiniert. Der Informationsaustausch zwischen den Parteien wird generell öfter über Building-Information-Modeling-(BIM-) Plattformen ablaufen, sodass Bauleiter, Planer und Architekten, Unternehmer, Kunden und Lieferanten in Echtzeit miteinander kommunizieren können. Somit sollen sich Kontrolle und Steuerung der Baustelle und der Baustellenlogistik zur proaktiven und vorausschauenden Planung wandeln, das anstelle einer reaktiven Problemlösung.

Begriffserklärung

Die Logistik besteht im heutigen Verständnis aus der Optimierung von Ressourcenflüssen, also Objekten in unternehmensübergreifenden Netzwerken und Wertschöpfungsketten. Der Begriff Baulogistik beschreibt die Ausprägung der Logistik für die Baubranche: «Die Baulogistik zielt auf die […] Ver-und Entsorgung mit bzw. von den richtigen Objekten, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Qualität und Quantität, am richtigen Ort und zu den richtigen Kosten ab, um die Ziele eines Bauprojekts hinsichtlich Termine, Kosten und Qualität zu erreichen» (Helmus et al., 2009). Des Weiteren sollte sie Aspekte wie Sicherheit, Gesundheit und Ökologie berücksichtigen. Die Hauptziele der Logistik lassen sich mit den sieben R zusammenfassen (ehemals sechs R, teilweise wird auch von 7R+ gesprochen): Das richtige Produkt soll im richtigen Zustand, zur richtigen Zeit, in der richtigen Menge, zu den richtigen Kosten und mit den richtigen Informationen am richtigen Ort bzw. beim richtigen Kunden sein.

Herausforderungen der Baulogistik

Bauprojekte benötigen jeweils eine Vielzahl an Materialien und Ressourcen, die rechtzeitig am richtigen Ort sein müssen. Ebenfalls unterliegen sie typischerweise den folgenden Rahmenbedingungen, die sich auf die Planung und die Ausführung der Logistik auswirken:

- Einzelfertigung: Jede Baustelle benötigt ein neues Logistik-Set-up, da Bauprojekte durch individuelle Architektur und Baustoffkombinationen typischerweise einzigartig sind.

- Standortabhängigkeit: Da sich der Standort von Projekt zu Projekt ändert, ändern sich ebenso die zugehörigen Umstände bezüglich Geologie, Verkehr, Topografie und Wetter.

- Lagerkapazität: Baustellen sind materialintensiv und werden unregelmässig und je nach Projektphase beliefert. Auf der Baustelle selbst bestehen meist nur begrenzte Platzkapazitäten.

- Projektabhängigkeiten: Bauprojekte werden meist sequenziell ausgeführt, das heisst, wenn eine Aktivität in Verzug ist, wirkt sich das auf die folgenden Aktivitäten aus.

- Wetterabhängigkeit: Da Bauprojekte den Witterungsbedingungen unterliegen, kann es zu kurzfristigen Störungen im Bauprozess sowie zu saisonalen Schwankungen kommen, was sich wiederum auf die Baulogistik auswirkt.

- Fragmentierung: Durch die hohe Fragmentierung mit vielen Marktteilnehmern im Bau treffen oft zahlreiche verschiedene Arbeitsmethoden aufeinander.

- Als Folge sind oft zu viele Fahrzeuge für die gesamte Baulogistik im Einsatz, was Ineffizienzen in Bezug auf Kosten, Verkehr, Abgase und Lärm zur Folge hat. In der Konsequenz ergeben sich aus den oben erwähnten Punkten diese Herausforderungen.

- Unklare Verantwortlichkeiten zwischen Baustelle und Lager

- Ineffiziente Inventarverwaltung

- Ineffiziente Logistik auf der Baustelle

Voraussetzungen für die Digitalisierung in der Baulogistik

Wie in vielen Bereichen bietet die Digitalisierung auch in der Baulogistik verschiedene Ansätze, um Effizienz und Effektivität von Geschäftsprozessen zu verbessern und die oben genannten Herausforderungen anzugehen. Dafür sind jedoch verschiedene technische, prozessuale und unternehmenskulturelle Voraussetzungen zu erfüllen. Basierend auf Simbeck et al. (2018), werden die folgenden Voraussetzungen für eine digitalisierte Baulogistik erläutert. Hierbei handelt es sich um einen Pool von unterschiedlichen Grundlagen. Es ist zu beachten, dass nicht zwingend alle Aspekte erfüllt sein müssen, um von Digitalisierungsmassnahmen profitieren zu können. Frei nach dem Motto «Je mehr, desto besser» helfen diese dabei, Hemmschwellen in der Digitalisierung zu bewältigen und den branchenspezifischen Eigenschaften der baulogistischen Wertschöpfungskette gerecht zu werden.

Mobiler Internetzugriff

Ein schneller und mobiler Internetzugang ist Grundvoraussetzung für eine Digitalisierung der Baulogistik, da sämtliche Daten und Systeme jederzeit und zuverlässig online abrufbar sein müssen. Es sollte mindestens ein 4G-Zugriff gewährleistet sein, und die Projektmitarbeiter müssen mit Smartphones, Tablets oder Laptops ausgestattet sein.

IT-Kompetenzen

Eine digitale Baulogistik ist nur mit dem entsprechenden Wissensstand tragbar. Weiterbildung des bestehenden Personals in Sachen Digitalisierung und IT sowie Rekrutierung von Spezialisten, ergänzt durch selektive Unterstützung von externen Fachkräften, sind für den Erwerb von digitalen Kompetenzen notwendig. Grössere Firmen in der Bau-und Baulogistikbranche beschäftigen dabei eigene IT-Abteilungen, während kleinere Firmen eher auf externe Dienstleister zurückgreifen.

Digitalisierung der Geschäftsprozesse

Logistikprozesse sollten möglichst ganzheitlich digital gestaltet und gehandhabt werden können. Das bedeutet, dass das Management von digitalen Geschäftsprozessen über die gesamte Wertschöpfungskette erfolgt. Die digitalen Prozesse umfassen die Koordination und die Kommunikation, die Planung von Ressourcennachfrage und Lieferungen sowie die Dokumentation auf der Baustelle. Projektmanagementlösungen, ERP-Gesamtsysteme, Kommunikations-und Kollaborationsplattformen wie Teams helfen hierbei.

Aktive Einbindung aller Stakeholder

Die Wertschöpfungskette der Baulogistik ist komplex und beinhaltet meist zahlreiche verschiedene Stakeholder. Um Medienbrüche zu vermeiden, sollten alle involvierten Personen so früh als möglich eingebunden werden. Mittels SLA (Service Level Agreement) können beispielsweise auch Personen ausserhalb der eigenen Firma, die ebenfalls in die Geschäftsprozesse involviert sind, eingegliedert werden.

Management von Risiko und Vertrauen

Eine effiziente und moderne Baulogistik ist dezentral aufgebaut und bietet dementsprechend weniger Möglichkeiten zur Überwachung und Kontrolle. Das Management von Risiken und der Aufbau von Vertrauen ist Führungsaufgabe und bedarf der Implementierung einer ganzheitlichen und von konstruktivem Denken geprägten Unternehmenskultur. Das Vertrauen muss entsprechend sowohl auf der Führungsseite als auch aufseiten der Mitarbeiter vorhanden sein. Konstruktive Gespräche wie beispielsweise 360-Grad-Feedback können hierbei unterstützen.

Digitale Unternehmensstrategie und -vision

Die Digitalisierung sollte im Bereich der Logistik in der Unternehmensstrategie verankert sein. Bauunternehmen werden ihre Logistikaufgaben in Zukunft vermehrt selbst übernehmen und sollten deshalb Begriffe wie «Just in Sequence», 3-DDruck, Fertigungsproduktion und modulares Bauen kennen. Entsprechend muss dem Schutz der unternehmenseigenen Systeme und Daten Rechnung getragen werden und eine ganzheitliche IT-Sicherheitsstrategie erarbeitet werden. Der SBV bietet hierfür mit den CybersecurityChecklisten eine Hilfestellung.

Offene Unternehmenskultur

Zu guter Letzt soll daran erinnert werden, dass die digitale Transformation im Bau und in der Baulogistik nie abgeschlossen ist. Um in einem kompetitiven Umfeld wie der Schweizer Baubranche zukunftsfähig zu bleiben, bedarf es einer kontinuierlichen Verbesserung des eigenen Leistungsportfolios. Zu diesem Zweck muss ein Unternehmen fähig sein, neue digitale Produkte und Services zu identifizieren und zu evaluieren, ein aktives und offenes Wissensmanagement zu betreiben und Trends und Innovationen frühzeitig zu erkennen. Bei Letzterem unterstützt der SBV mit dem interaktiven Trendradar.

Digitale Anwendungen in der Baulogistik

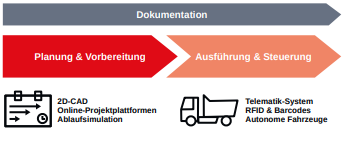

Die folgenden Techniken und Technologien stellen mögliche Anwendungsbereiche für eine digitale Baulogistik dar. Dabei wird im jeweiligen Anwendungsbereich zwischen Planung und Vorbereitung sowie zwischen Ausführung und Steuerung unterschieden. Einige Lösungen sind dabei über den gesamten Prozess sowie in der Dokumentation anwendbar, während andere eher gezielte Hilfestellungen in einzelnen Bereichen bieten.

Planung und Vorbereitung

Die Planung und die Vorbereitung der Baulogistik schaffen übergeordnet die Voraussetzungen, damit Baufirmen ihre Bauleistung koordiniert und ohne gegenseitige Behinderung erbringen können. Zu diesem Zweck können beispielsweise die folgenden Lösungen zum Einsatz kommen.

2-D-CAD: Mittels Computer-Aided Design können Pläne für die Baustellenversorgung schnell und einfach elektronisch erstellt werden. So lassen sich beispielsweise Routen zu und auf der Baustelle aus der Vogelperspektive planen und visualisieren. Autodesk-2-D-CAD bietet dafür mehrere kostenpflichtige Programme an, die viele andere Funktionalitäten abdecken. QCAD stellt sogar ein Open-Source-Programm zur Verfügung, das kostenfrei benutzt werden kann.

Onlineprojektplattform: Virtuelle Projektplattformen kommen in allen Bereichen der Logistik zur Kooperation und Kollaboration sowie zur Dokumentation zum Einsatz. Insbesondere in der Vorbereitung spielen diese eine wichtige Rolle, um einen späteren reibungslosen Ablauf zu ermöglichen. Mit Softwarelösungen wie der cloudbasierten Xitavis lassen sich in wenigen Stunden digitale Abbilder der Baustelle erstellen, wodurch alle Subunternehmer und Lieferanten ihre Zeitfenster für Anlieferung, Nutzung von Hilfsmitteln und Baugeräten selbstständig online buchen können. Alle Informationen, wie zum Beispiel Installa tions-und Zufahrtspläne oder Baustellenregeln, stehen für alle Beteiligten jederzeit online zur Verfügung.

Ablaufsimulation: Mit animierten Ablaufsimulationen lässt sich die Planung der Baustelleneinrichtung in zeitlicher Abhängigkeit zum Baufortschritt darstellen. Unternehmen wie Simplan bieten hierfür eigene Lösungen und Dienstleistungen an, mit dem Ziel, die Auslastung von Maschinen und Ausrüstung zu maximieren und den Bedarf an notwendigen Ressourcen zu minimieren.

Ausführung und Steuerung

Telematiksystem: Telematiksysteme erfassen permanent GPS-Daten über mobile Einheiten in Fahrzeugen und senden diese an einen Server. Die Daten werden verarbeitet und in einem weiteren Schritt für Handlungsempfehlungen ausgewertet. Diese Daten stehen dann den Fahrern und Mitarbeitern in Echtzeit zur Verfügung. Im Transportwesen gehört Telematik schon zum Standard, im Bau kann diese sowohl für die Lieferungen von und zu den Baustellen als auch für die Überwachung der Baumaschinen vor Ort, zum Beispiel als Diebstahlschutz oder für die Überwachung des Treibstoffverbrauchs, verwendet werden.

RFID und Barcodes: Bei der Radio-Frequency Identification werden Daten über Funkwellen identifiziert, ohne dass eine direkte Sichtverbindung notwendig ist. Barcodes hingegen werden direkt mit der Smartphone-Kamera erfasst. Die Daten werden in Echtzeit verarbeitet und stehen so den Beteiligten stets zur Verfügung. Mit Lösungen wie Hilti ON!Track lassen sich so sowohl das Flottenmanagement als auch das Betriebsmittelmanagement online und zuverlässig steuern.

Autonome Fahrzeuge: Obwohl es noch einige Jahre dauern wird, bis sich vollautonome Fahrzeuge mittels künstlicher Intelligenz und Robotik ohne menschliches Eingreifen von und zur sowie auf der Baustelle fortbewegen, gibt es bereits verschiedene Ansätze von autonomen oder halbautonomen Fahrzeugen. Führende Baumaschinenhersteller wie Caterpillar, Liebherr, Volvo und Komatsu investieren in die Ausstattung traditioneller Baumaschinen mit der notwendigen GPS-Technologie, mit maschinellen Lernfähigkeiten (künstliche Intelligenz), Fernsteuerung und der Fähigkeit, Baustellen in 3-D zu kartografieren. Geräte von Caterpillar beispielsweise können schon mit der CAT-Command-Technologie ausgestattet werden und erzielen somit durch den Einsatz von Fernsteuerung bei teilautonomen oder autonomen Systemen Verbesserungen bei der Fahrersicherheit, der Maschinenverfügbarkeit und der Standortproduktivität.

Mikroservices

Neben den grossen und komplexen zu bewältigenden Aufgaben stehen auf der Baustelle viele kleinere Herausforderungen an. Mikroservices sind digitale Anwendungen mit unterschiedlichen Funktionen, die dabei unterstützen:

- Asset Tracking unterstützt bei der Lokalisierung von Maschinen, Gerätschaften sowie Ausrüstungsgegenständen über die gesamte Lebensdauer. Zudem sind sie im Falle von Entwendung oder Diebstahl beim Auffinden hilfreich. Ein Hamburger Bauunternehmen beispielsweise hat mithilfe des Mobilfunkanbieters 1NCE eine Lösung entwickelt, die mittels Industrial Internet of Things (IIoT) stets die Geolokalisierung der Fahrzeuge und Baumaschinen ermittelt.

- Sensorik dient der Verkehrsanalyse und unterstützt bei der Standortbestimmung von Gerätschaften und Materialien auf der Baustelle. Überdies kann damit der Arbeitsrhythmus erfasst werden, was unter Umständen dabei hilft, die Bauphase zu verkürzen.

- Smart Buttons benötigen wenig Aufwand und sind vielseitig einsetzbar: Zutrittsmanagement, Alarmierung, Reservation von Aufzügen, Übermittlung von Füllständen (zum Beispiel bei mobilem Tankvorgang), bei der Abholung von Containern im Entsorgungsmanagement oder für Bedarfsmeldungen von Kleinteilen. Das IOX Lab bietet hierfür beispielsweise eigene Lösungen an. ||